Histoire

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

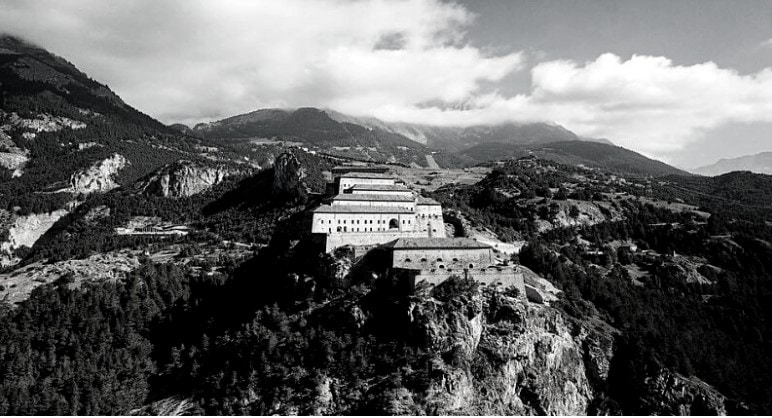

Construit au début du XIXᵉ siècle sur un verrou rocheux dominant la Haute Maurienne, la Barrière de l’Esseillon est une fortification emblématique édifiée par le Royaume de Piémont-Sardaigne sur les communes historiques d’Aussois et d’Avrieux. Conçue pour protéger le Piémont face à la menace de la France, alors principale ennemie, cette forteresse contrôlait l’accès à la frontière stratégique et régulait le passage sur la légendaire route royale du Mont-Cenis.

S’inscrivant dans un réseau de forts et de forteresses ayant marqué l’histoire militaire de la région, la Barrière de l’Esseillon se compose notamment d’édifices remarquables tels que le Fort Victor-Emmanuel et le Fort Marie-Thérèse. Depuis l’annexion de la Savoie à la France en 1860, ces fortifications font désormais partie intégrante du patrimoine national et attirent les passionnés d’arts, de culture et de tourisme.

Une Forteresse Inexploitée au Cœur de l’Histoire Alpine

Échelonnés sur la largeur de la vallée de la Maurienne, les cinq forts de l’Esseillon ont été construits entre 1819 et 1834, financés par les indemnités versées par la France au Royaume de Piémont-Sardaigne après le Congrès de Vienne de 1815. Érigés sous la pression de l’Autriche, ces bastions stratégiques avaient pour objectif de défendre l’accès au Col du Mont-Cenis ainsi que les possessions italiennes face aux incursions françaises. L’amélioration de la route du Mont-Cenis soulignait d’autant plus leur importance stratégique, facilitant les mouvements vers le Piémont.

Ces fortifications alpines, destinées à remplacer celles du Val de Suse détruites lors de la campagne d’Italie de 1796, n’ont cependant jamais connu le feu des combats. Leur rôle défensif fut remis en cause par l’alliance franco-sarde de 1857 et, lors de l’annexion de la Savoie en 1860, le traité de Turin stipulait leur destruction. Seul le fort Charles-Félix fut détruit, tandis que les autres furent conservés et réaménagés par l’armée française pour protéger la France d’une éventuelle invasion italienne.

Malgré leur vocation militaire, les forts de l’Esseillon ont acquis une forte dimension culturelle. Le célèbre peintre William Turner les a immortalisés dans une aquarelle des années 1830, aujourd’hui conservée au Metropolitan Museum de New York. Son œuvre, inspirée par une gravure réalisée par son ami William Brockedon, offre une vue spectaculaire sur les gorges de l’Arc, où les forteresses en escalier se fondent harmonieusement dans le relief alpin.

Si ces bastions ont échappé aux conflits du XIXe siècle, ils ne furent pas épargnés durant la Seconde Guerre mondiale : en 1943, le fort Victor-Emmanuel a servi de prison, marquant un nouvel épisode dans l’histoire de ce patrimoine militaire unique en Savoie. Aujourd’hui, ces édifices, préservés et valorisés, invitent les visiteurs à plonger dans une expérience fascinante mêlant histoire, découverte culturelle et randonnées au cœur des Alpes.

Une Forteresse Inspirée des Théories de Montalembert

L’ensemble fortifié de l’Esseillon s’inscrit dans les conceptions novatrices du Marquis de Montalembert (1714-1800), dont les idées s’opposaient à celles de Vauban. Plutôt que d’adopter les bastions classiques, cette architecture militaire privilégiait des structures en quadrilatère, offrant une puissance de feu plus efficace contre des attaques sur des points saillants. Chaque fort de l’Esseillon porte le nom d’un membre de la famille royale du Piémont-Sardaigne : Marie-Christine, Marie-Thérèse, Victor-Emmanuel, Charles-Albert et Charles-Félix (ce dernier étant resté inachevé).

Un Rôle Stratégique et un Quotidien Rude pour les Soldats

Orientées vers l’ouest, ces fortifications avaient pour mission de décourager toute invasion en protégeant l’accès à la Haute Maurienne et au Mont-Cenis, assurant ainsi la sécurité de cette frontière stratégique. En temps de paix, elles accueillaient des garnisons et servaient de prisons militaires. Autrefois, une tranchée bastionnée – aujourd’hui disparue – reliait le fort Marie-Christine au fort Charles-Albert, permettant de loger jusqu’à 10 000 hommes en cas de replis stratégiques.

La vie des soldats était régie par une discipline rigoureuse, avec des tours de garde incessants et des entraînements intensifs. Isolés durant les hivers rigoureux, ils se ravitaillaient en pain et en produits frais provenant d’Aussois et d’Avrieux. Certains ont même laissé derrière eux des dessins, des graffitis et des inscriptions qui rappellent de véritables gravures rupestres, témoignant du quotidien dans ces forteresses militaires de Savoie.

Le Chantier de Bénévoles

Un Chantier de Restauration au Cœur des Forts de l’Esseillon

Depuis 1972, l’Association Les Forts de l’Esseillon s’est engagée dans un ambitieux chantier de restauration porté par des bénévoles venus de toute la France et d’ailleurs. Étudiants, actifs ou retraités, ces passionnés d’Histoire et de patrimoine travaillent sans relâche pour préserver et valoriser ces fortifications alpines emblématiques. Leurs efforts se concentrent notamment sur le Fort Victor-Emmanuel et le Bâtiment des Sous-Officiers, redonnant vie à ces vestiges du passé et perpétuant la mémoire des forteresses militaires de Savoie.

Qui peut participer ?

Ouvert à tous, le Chantier des Forts de l’Esseillon accueille chaque été de jeunes adultes, étudiant(e)s, actif(e)s et retraité(e)s désireux de contribuer à la préservation de ce patrimoine militaire unique. Ensemble, les participants s’engagent dans des travaux de restauration, redonnant vie aux fortifications historiques de la Maurienne, notamment au Fort Victor-Emmanuel. Une expérience enrichissante qui mêle Histoire, culture et engagement collectif, au cœur des forteresses de Savoie.

CONDITION IMPORTANTE

avoir 18 ans révolus lors de votre présence sur le chantier

À EMPORTER

- Un sac de couchage, lampe de poche et piles.

- Lunettes de soleil, protection solaire.

- Vos médicaments.

- Vieux vêtements et chaussures fermées pour travailler.

- Prévoir des vêtements pour le chaud et le froid, au moins deux pulls !

- Prévoir un petit cadenas pour fermer votre sac.

Sur place, vous pouvez confier vos objets de valeur qui ne vous sont pas utiles (passeport, argent) au responsable du chantier qui les mettra sous clé.

Participer au chantier, c’est à la fois prendre part active à la réalisation d’un projet et aussi, rencontrer des gens venus de tous horizons.

Le chantier est une occasion d’échanger des idées, des émotions et aussi de rire et de se détendre : les longues soirées d’été y sont propices.

Cependant le chantier n’est pas un hôtel : chacun participe à la vie communautaire comme par exemple l’élaboration des repas et les ravitaillements, l’entretien des dortoirs ou des sanitaires.

Les travaux sont encadrés par des professionnels (maçon, forgeron …) ou par les anciens (certains viennent depuis 20 ans !).

Chacun peut trouver un travail à sa mesure; les compétences techniques ne sont pas obligatoires.

Seule compte votre motivation !

La journée type,

la Vie au Chantier

Le matin, réveil vers 8h, petit-déjeuner et chantier pour tout le monde !

Repas du midi (plutôt vers 14h)

L’après-midi, chantier pour ceux qui veulent. Activités de plein air, balades, via-ferrata …

Repas du soir, et soirée conviviale.

Chaque jour, deux personnes ou plus se chargent de la cuisine et du ravitaillement. Des livres de cuisine sont disponibles !!!

Les horaires de travail sont de 9h à 14h.

Le jour de repos hebdomadaire est normalement le dimanche

Dormir : dans le Bâtiment des Sous-Officiers au Village de l’Esseillon

Manger : familial, repas préparés à tour de rôle par les bénévoles, ravitaillement quasi-quotidien

Se laver : lavabos et douches chaudes sur place

Autres : électricité, eau courante, eau chaude et gaz en cuisine

wifi à la maison, minibus collectif

Prix : 10 euros par jour tout compris et frais d’incription à Rempart / assurance

C'est quand ?

Du lundi 1 juillet au samedi 24 août 2025.

Merci de contacter l’association avant toute inscription !!

Il n’y a pas de session.

Vous pouvez choisir les dates qui vous conviennent ainsi que la durée de votre séjour.

La durée moyenne des séjours est de 10 jours.

Une semaine, c’est un peu court. Deux semaines, c’est bien !

Autant que possible, évitez le dimanche comme jour de départ ou d’arrivée.

Le dimanche, c’est congé, et nous ne pouvons garantir les aller-retours à la gare.

Si vous maintenez néanmoins le dimanche, vous devrez certainement vous débrouiller par vos propres moyens :

à pied (pas tout près), en stop (aléatoire), en taxi (cher).